近日,浙江农林大学孙学鹏教授团队和安徽农业大学殷学仁教授团队联合在国际著名期刊《Plant Communications》(中科院1区,IF=11.6)在线发表题为 “The haplotype-resolved genome assembly of the hexaploid kiwifruit Actinidia deliciosa reveals its hybrid origin and polysomic inheritance”(《六倍体美味猕猴桃单倍型基因组组装揭示其杂交起源和多体遗传》)的研究论文。该研究通过六倍体单倍型基因组的组装,揭示了六倍体美味猕猴桃起源于约210万年前四倍体祖先(与中华猕猴桃亲缘关系密切)和二倍体祖先(遗传学特征类似二倍体美味猕猴桃)的杂交事件,其基因组在多体遗传作用下形成了统一的基因库。

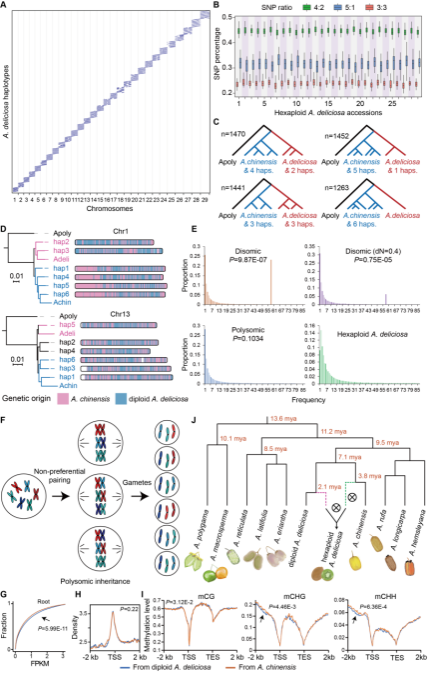

猕猴桃(猕猴桃属)具有广泛的倍性变异,自然群体中存在从二倍体、四倍体、六倍体直至更高倍性的多倍体物种。其中,美味猕猴桃(绿肉猕猴桃)为六倍体物种(2n=6x=174),而其近缘种中华猕猴桃(黄肉猕猴桃)则主要以二倍体(2n=2x=58)或四倍体形式存在。这种复杂的倍性多样性反映了猕猴桃网状进化历程,很可能是多个祖先谱系通过杂交和基因组加倍事件共同塑造的结果。因此,解析六倍体美味猕猴桃的起源与遗传机制,对于理解多倍化如何进化及指导育种具有重要意义。

本研究通过六倍体单倍型基因组的组装,揭示了六倍体美味猕猴桃起源于约210万年前四倍体祖先(与中华猕猴桃亲缘关系密切)和二倍体祖先(遗传学特征类似二倍体美味猕猴桃)的杂交事件,其基因组在多体遗传作用下形成了统一的基因库。尽管未发现明显的亚基因组分化,但同源基因间存在轻度表达优势现象,这可能源于遗传的表观差异,如调控区域的DNA甲基化修饰。

该研究由浙江农林大学李晓龙副教授与德国莱布尼茨淡水生态与内陆渔业研究所Heiner Kuhl博士为论文共同第一作者,浙江农林大学孙学鹏教授与安徽农业大学殷学仁教授为共同通讯作者。该研究得到了浙江省自然科学基金及“海外优青”等项目资助。

(园艺学院 李晓龙 孙学鹏)

浙ICP备11046845号-1 浙公网安备33018502001115号

浙ICP备11046845号-1 浙公网安备33018502001115号