近日,吴京等领衔主演的抗美援朝主题电影《长津湖》,公映一个多月,累计票房创造了多项纪录,受到了观众尤其是青年学生的欢迎。《长津湖》回顾了抗美援朝那段悲壮的历史,不仅展现和弘扬了中国人民志愿军的伟大抗美援朝精神,也激发了广大观众的爱国情、强国志、报国行。

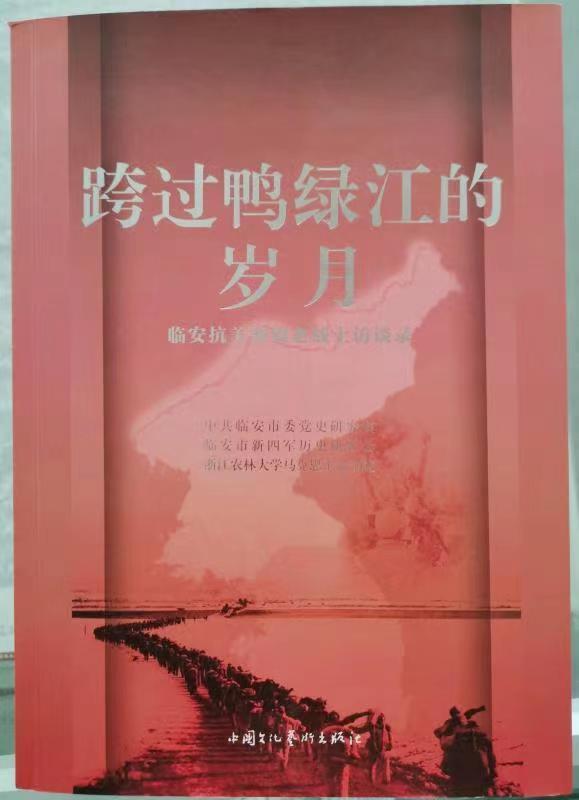

在浙江农林大学,一部被师生称为“长津湖回忆录”的抗美援朝老战士访谈录,最近也受到了广大师生的欢迎,成为大家学习抗美援朝知识和抗美援朝精神的又一部生动教材——《跨过鸭绿江的岁月——临安抗美援朝老战士访谈录》。

《跨过鸭绿江的岁月——临安抗美援朝老战士访谈录》由浙江农林大学12名研究生组成寻访团队,历时两年完成。全书共328页,收集了29名抗美援朝老战士寻访录和14篇反应志愿军老战士事迹的来稿,拍摄了一大批志愿者老战士提供的照片、勋章、证书等纪念物品的照片,还集中呈现了一大批反映志愿军的珍贵档案,整理完成146名临安抗美援朝回国志愿者名单和38名牺牲志愿者名单。

几年前,浙江农林大学马克思主义学院的老师们了解到,浙江省杭州市临安区不少抗美援朝老战士年事已高,如果再不对他们进行采访,很多珍贵的历史将再也无人知晓。经过与临安新四军历史研究会等联系,学院组织了由12名优秀研究生组成的寻访团队开展“抢救历史”,对抗美援朝老战士进行寻访。在寻访过程中,学生们与老战士面对面交流,聆听、记录历史亲历者的讲述,并进行了录音和摄像。活动结束后,将寻访成果整理汇编,作为大学生思想政治理论课的重要辅助教材,做到以史为鉴,传承精神,教育后人。

“通过寻访项竹安、盛于民、杨国坎三位志愿者爷爷,倾听和记录他们的故事,我们的心潮久久难以平静。现在已经年逾九旬的志愿军老战士,曾经也是风华正茂的青年,当祖国和人民需要他们的时候,他们毅然肩负起了保家国的重任。面对穷凶极恶的敌人,他们没有畏惧,英勇顽强,浴血沙场,退休以后依然心系国家、心系人民,奉献一辈子,他们无愧是最可爱的人,他们的光辉事迹将永远激励我们不忘初心、奋勇前行。”参与寻访抗美援朝老战士的研究生宋小波说。

“姜爷爷住在临安区太阳镇锦坑桥村,交通不便,我们一行历时3个小时,才到他的家。”“老人家年事已高,只会讲本地方言,交流不是很方便,所以采访过程中我们问,老战士说,然后由其亲属给我们转述。”虽然老战士的家分布在临安各地,有的住在大山深处,有的不会说普通话,但是为了完成好寻访任务,收集到宝贵的资料,大家克服交通、语言等困难,没有一个同学退缩,大家觉得做这件事很有意义,很有价值。

对参与寻访活动的学生来说,采访的过程将永远铭记在他们的心中,并一直为之感动。研究生张凯丽曾在笔记中这样写道:“虽然他们从事不同的工作,但是他们都拥有一个共同的名字,叫做中国人民志愿军!都有一个共同的使命,那就是为保家卫国而战!每个人的生命都只有一次,但是为了祖国他们没有犹豫,没有退缩,前仆后继,奋勇向前,正是有了一批批志愿军战士,才有了如今和平安定的生活!”

“抗美援朝战争的伟大胜利,是中朝两国人民和军队团结战斗的伟大胜利,是维护世界和平与人类进步事业的伟大胜利。通过学习抗美援朝老战士访谈录,43个志愿军的故事,就像43部《长津湖》电影,我们不仅看到了抗美援朝精神的真实写照,也进一步理解了关于‘历史是最好的教科书、是最好的‘清醒剂’ ’的重要论述。”学习了《跨过鸭绿江的岁月——临安抗美援朝老战士访谈录》,大二学生魏颖说,自己接受了一场最深刻、最生动的思想政治教育。

“本书的受访者都是年过八旬甚至九旬的‘最可爱的人’,编辑出版这本书既是抢救性挖掘抗美援朝事迹的有效举措,表达了我校师生对抗美援朝志愿者的崇高敬意,同时也是我们创新思想政治教育模式的一次改革、一种尝试。希望通过这种形式的寻访活动,引导广大学生学习抗美援朝精神,坚定理想信念,树立远大理想,自觉培育和践行社会主义核心价值观。”寻访团指导老师、《跨过鸭绿江的岁月》副主编程珂博士说。

“思想政治理论课是高校落实立德树人根本任务的核心课。组织学生寻访抗美援朝老战士,是我们改革思想政治教育、增强思政理论课实效的举措之一。我们在抓好课堂教学的同时,不断深化拓展实践教育,让思政理论课成为大学生“真心喜爱、终身受益”的人生大课。”浙江农林大学马克思主义学院院长高君教授说,高校思政理论课是对大学生进行思想政治教育的主渠道:既要创新课堂教学方式,让课堂“活”起来,让学生喜爱起来,也要贴近社会、贴近实际、贴近学生,加强实践教育环节,让学生通过参与思政实践,进一步增强“四个自信”,坚定为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量的志向。

凤凰网:2021.11.8

浙ICP备11046845号-1 浙公网安备33018502001115号

浙ICP备11046845号-1 浙公网安备33018502001115号