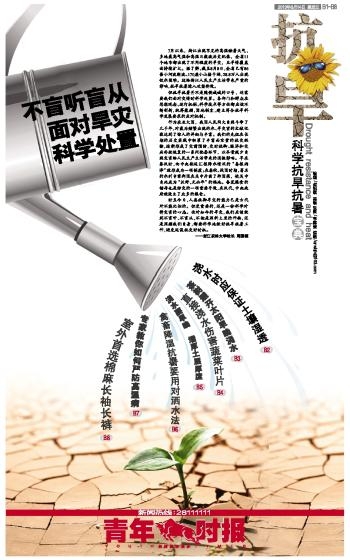

7月以来,浙江出现罕见的高温酷暑天气,多地最高气温和高温日数破历史纪录,全省11个地市都出现了不同程度的旱灾,且旱情覆盖面持续扩大。据了解,截至8月8日,全省已有86条小河流断流、170座小山塘干涸,28.8万人出现饮水困难。这给浙江人民生产生活带来严重的影响,抗旱抗暑进入攻坚阶段。

但抗旱抗暑并不是随便喊喊的口号,还需要我们面对灾情时科学处置。各部门和群众在思想观念、运行机制、科学技术等方面都应该不断创新,统筹兼顾,因地制宜,建立符合抗旱科学发展要求的应对机制。

作为农业大国,我国人民同大自然斗争了几千年,对最为频繁出现的水、旱灾害的文献记载达到了惊人的详细与丰富。我们的先祖在长期的历史实践中积累了丰富而宝贵的抗灾经验,逐渐形成了灾前预防,灾时抗御、赈济和灾后补救恢复的一系列配套环节,以尽量减少自然灾害给人民生产生活带来的消极影响。早在秦汉时,向中央朝廷汇报降水情况的“奏报雨泽”就形成为一项制度;在春秋、战国时期,著名的水利专家郑国在关中开凿了郑国渠,使关中自此成为“沃野,无凶年”的福地。备荒粮食的储存也是防灾的一项重要手段,在汉代,中央政府就设立了众多的粮仓。

时至今日,人类抗御旱灾的能力已是古代所不能比拟的。但更重要的,还是一份科学对待灾害的心态。面对如今的旱灾,我们应该做到不盲听、不盲从,不论是照料土里的作物,还是照顾我们自身,都要科学地做好抗旱抗暑工作,避免延误抗灾好时机。

——浙江农林大学校长 周国模

http://www.qnsb.com/fzepaper/html/2013-08/14/content_447518.htm 《青年时报》:2013.8.14

浙ICP备11046845号-1 浙公网安备33018502001115号

浙ICP备11046845号-1 浙公网安备33018502001115号